- 參觀

- 展覽中心

- 天文館

- 會議中心

- 活動及節目

- 最新消息

- 教育資源

- 關於本館

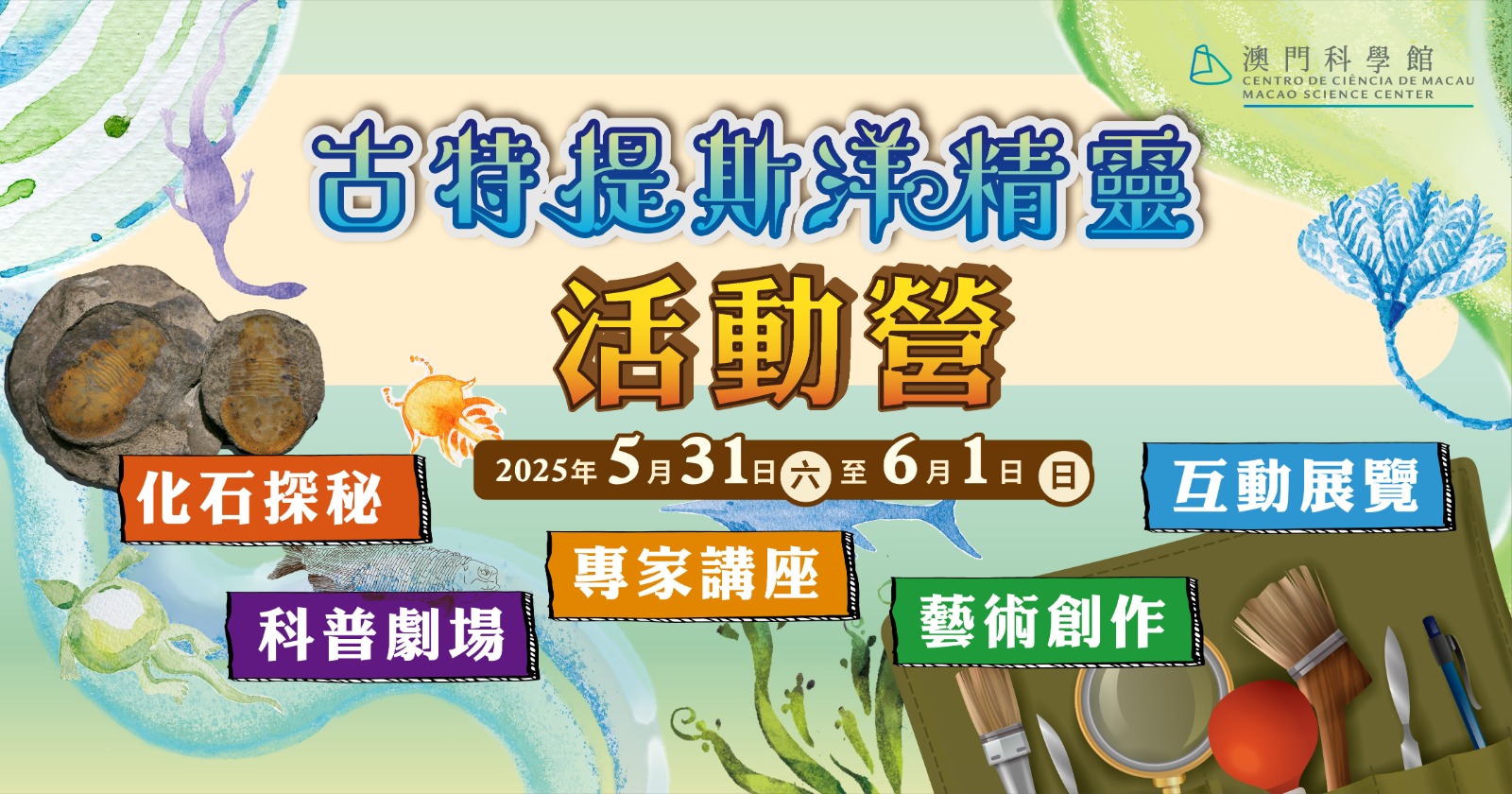

“古特提斯洋精靈——中國三疊紀海洋爬行動物”特備展覽

“古特提斯洋精靈——中國三疊紀海洋爬行動物”特備展覽

展覽日期:2025年4月28日至9月7日

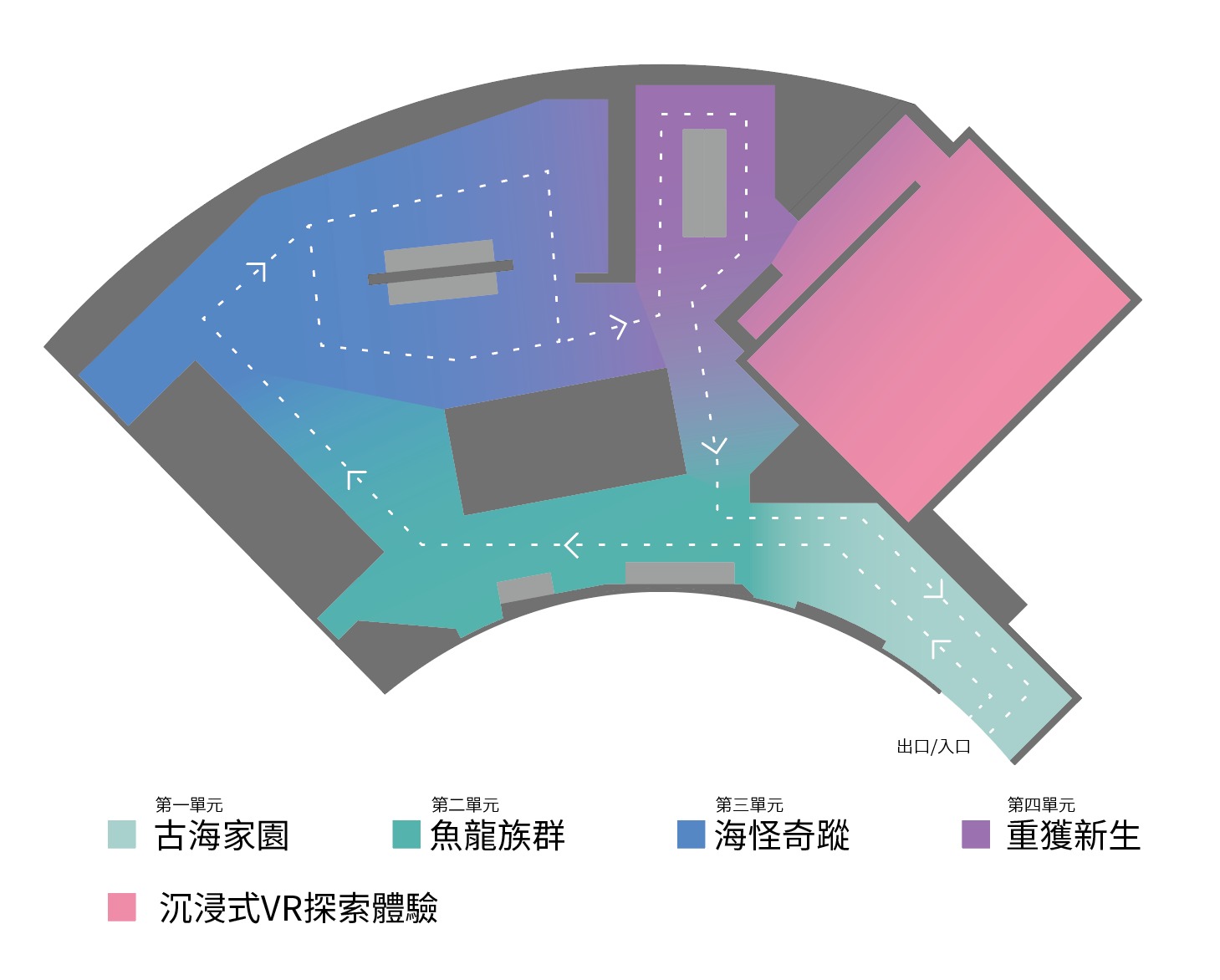

地點:澳門科學館二號展廳

指導單位:貴州省自然資源廳

主辦單位:澳門科學館 貴州省地質博物館

鳴謝單位:關嶺縣委宣傳部

簡介

展覽以中國南方三疊紀海洋爬行動物研究成果為背景,圍繞貴州魚龍、胡氏貴州龍、安徽巢湖魚龍、湖北漢江蜥等珍稀化石資源,講述距今2.44至2.35億年間中國南方三疊紀海洋生物多樣性,揭示人類與自然和諧共生關係。展覽將展示科學家發現魚龍等化石的探訪過程和研究方法,揭示三疊紀時期海洋生命的演化和生態環境的變遷過程。

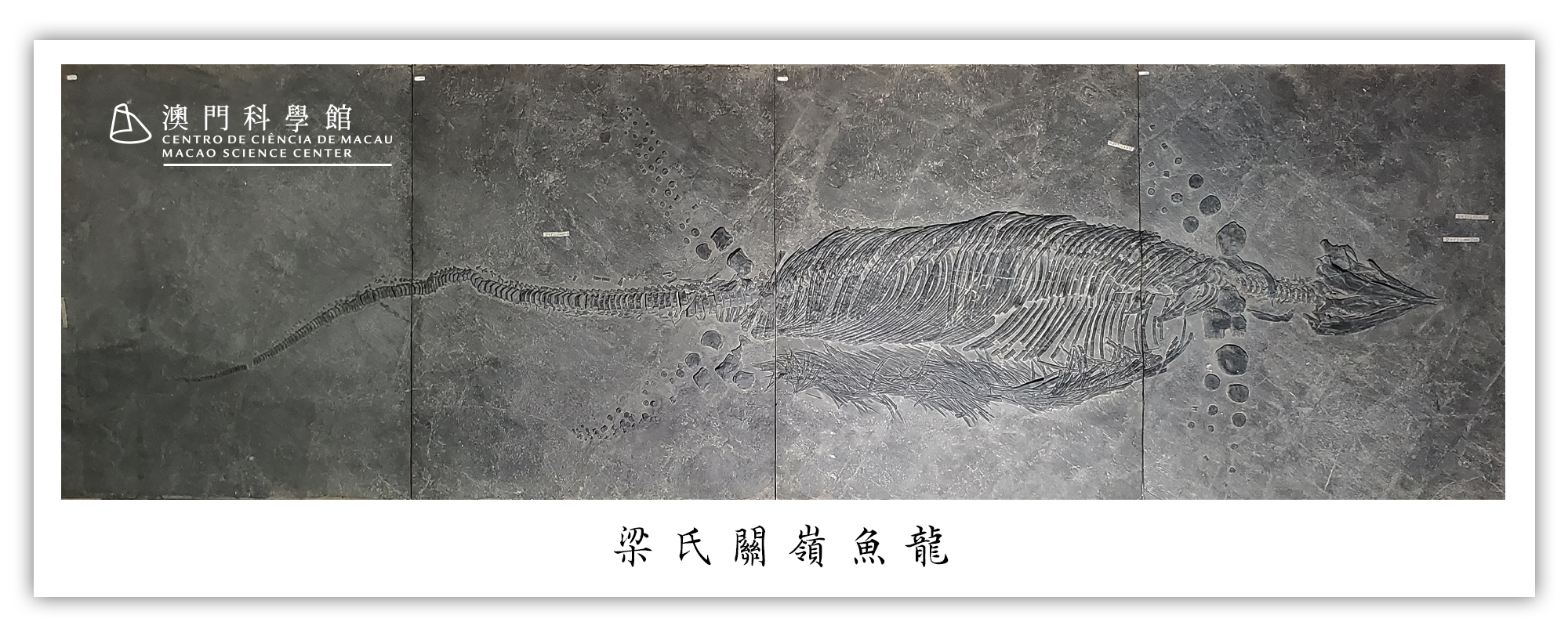

精選展品

一種體長8米以上的大型魚龍。頭部相較軀體而言顯得嬌小,嘴短且沒有牙齒,推測它們是濾食性動物。尾椎中部的梯形椎體構成的尾彎表明關嶺魚龍的游泳能力比早期魚龍更強,已經適應遠洋生活。

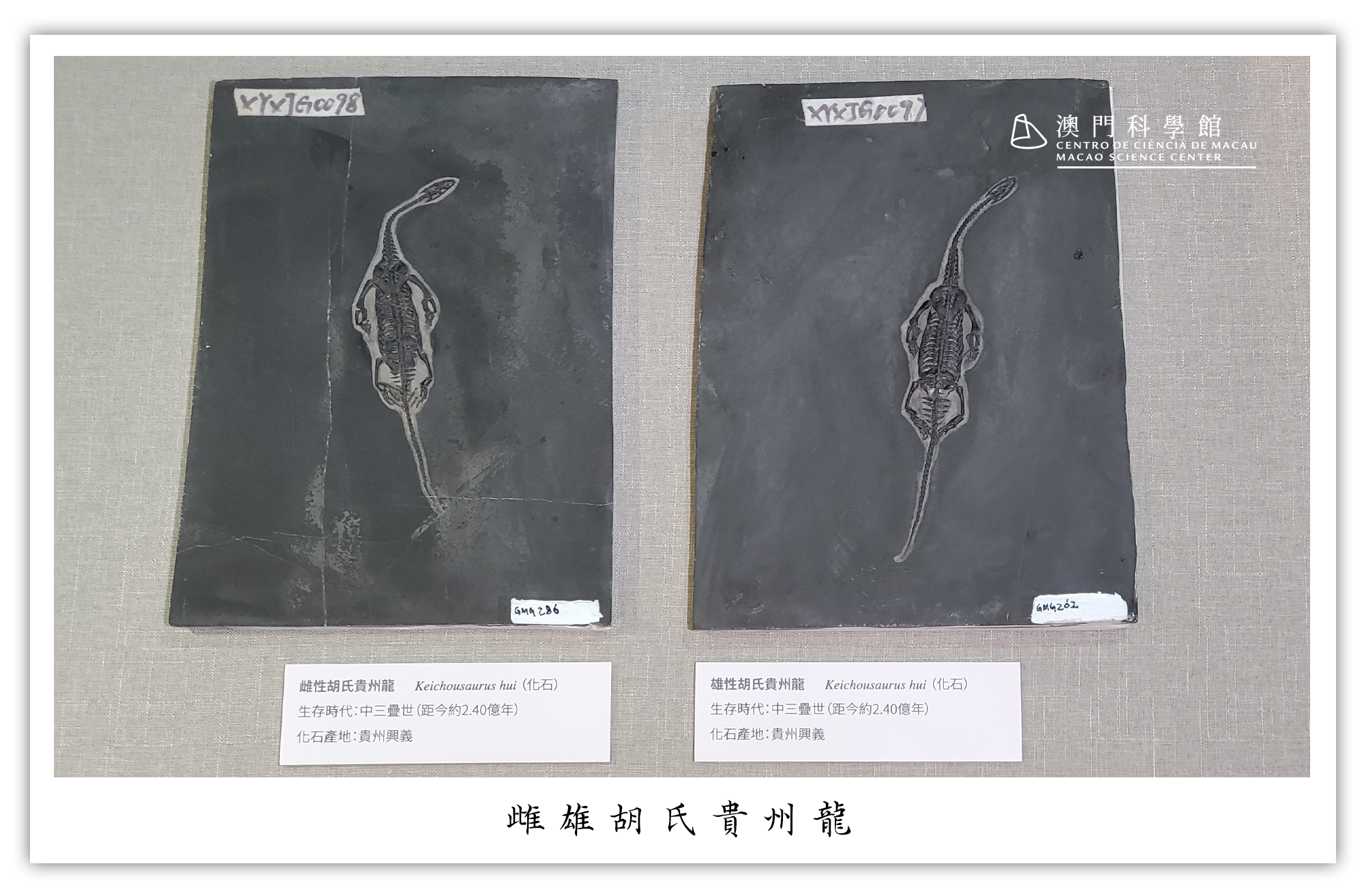

胡氏貴州龍是一種小型海生爬行動物,外形與現生的蜥蜴相似。是數量最多、體型最小的海洋爬行動物,也是中國古生物學家命名的第一個三疊紀海洋爬行動物的屬。雌性胡氏貴州龍的肱骨與股骨長度相近,肱骨表面平滑圓潤。雄性胡氏貴州龍的肱骨則略長於股骨,肱骨呈啞鈴狀。

濾齒龍是一種草食性海洋爬行動物。其特殊之處,在於它異常怪異的頭骨結構。研究顯示,這個物種的上頜垂直生長,看起來吻部呈鉤狀,且縱向分叉,口腔中遍佈細密的柵欄狀牙齒。

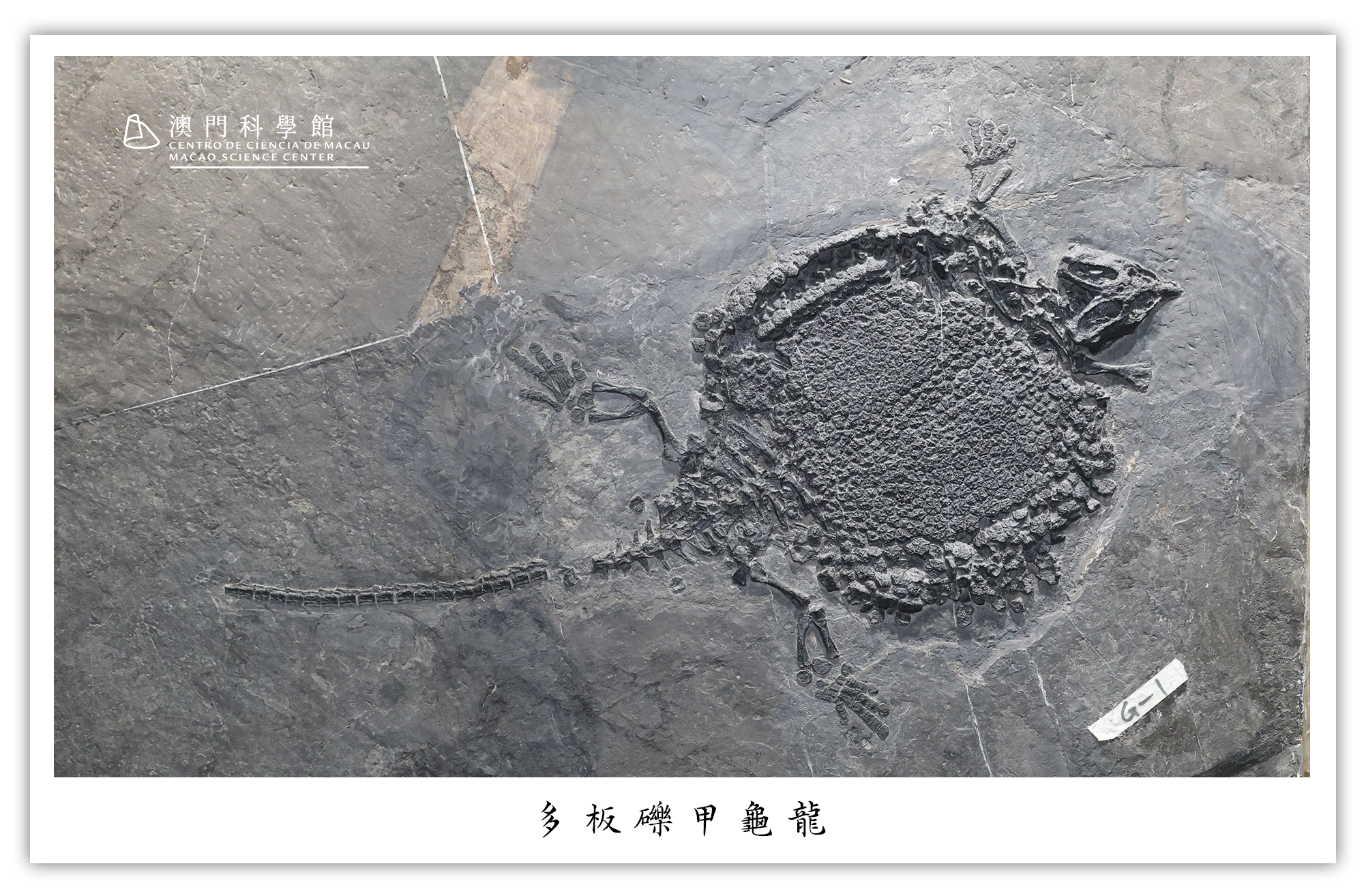

多板礫甲龜龍存活了4,500萬年。所謂楯齒,是指牙齒呈扁平的橢圓狀,可以輕而易舉地壓碎軟體動物的外殼。多板礫甲龜龍的外形和龜類相似,但多板礫甲龜龍不僅四肢無法縮回殼內,尾巴也很長。它的游泳能力一般,除了在岸上休息,就只能在近岸的淺水裡捕食附著在岩石上的具甲殼的動物。

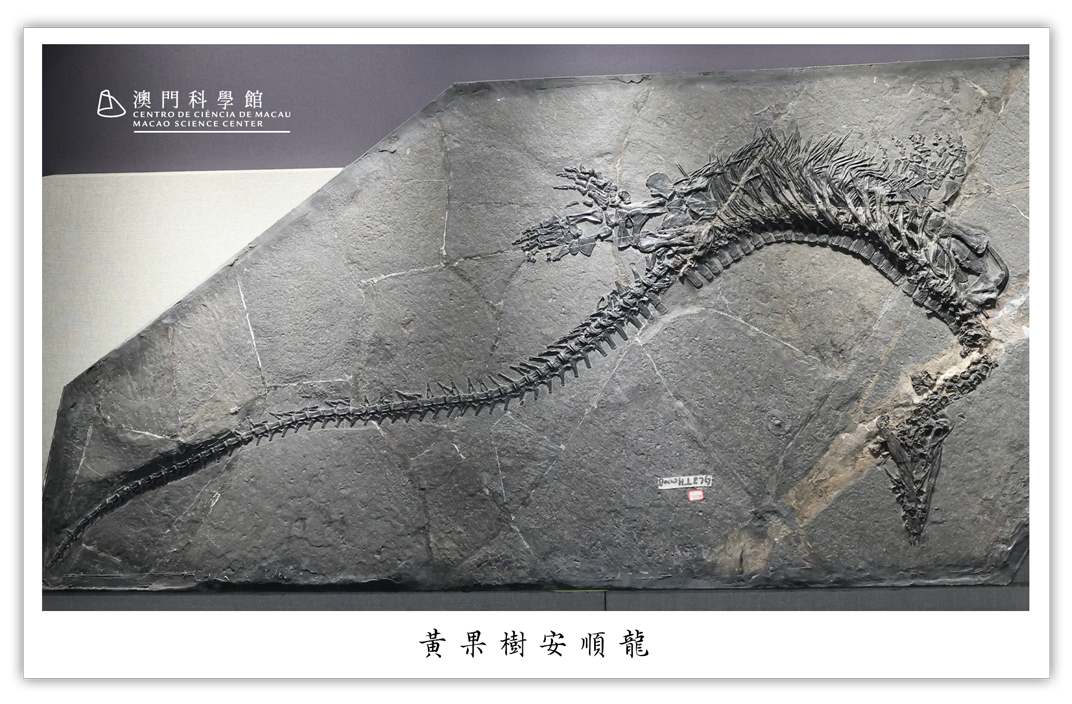

黃果樹安順龍從數十厘米至3米不等,是目前已知體型最大的海龍類物種。它們雖保留發達的四肢,卻未能完全適應水生生活,在陸地活動時顯得笨拙;在海洋中則主要依靠尾部側向擺動來推進身體,因此多棲息於近岸淺海區域。

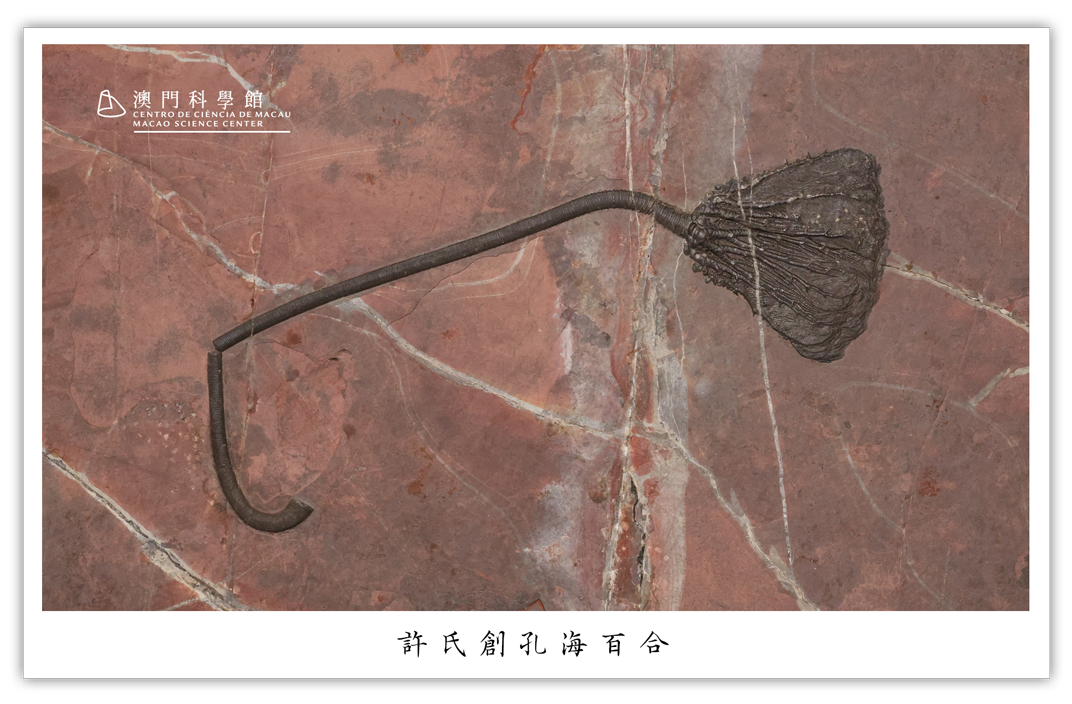

海百合因其形似百合花而得名,是一種海生無脊椎動物,在生物分類中屬棘皮動物門、海百合綱。其身體分為根、莖(柄)、冠三部分。會附著於漂浮的植物莖上,在水中漂浮捕食。

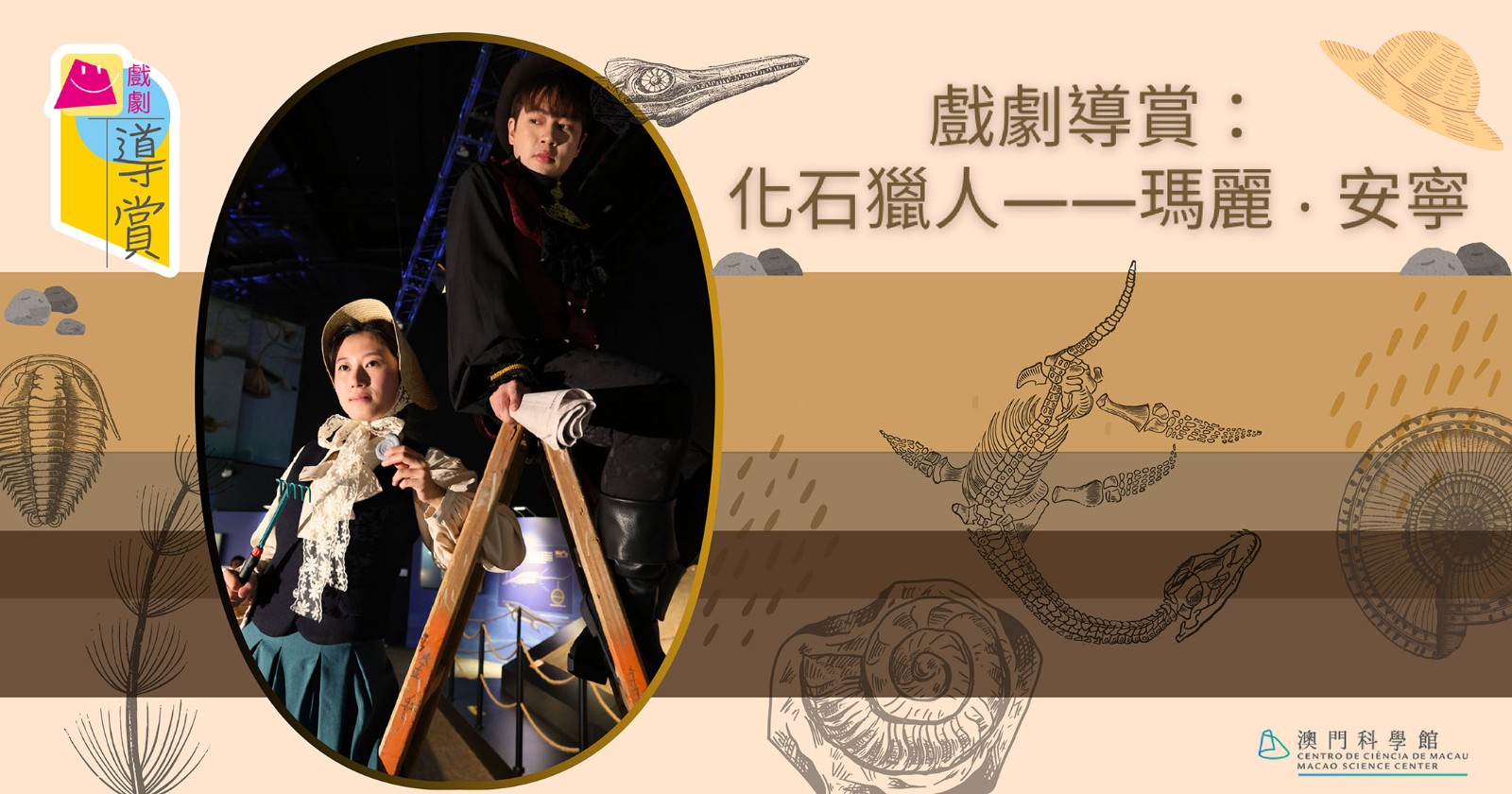

教育活動

費用:MOP30/次(不包括展覽中心門票) 購票地點:二號展廳 支付方式:MPay/澳門中銀/支付寶/微信支付/現金 |

星期六及日、公眾假期、8月:11:30、14:30、16:30 語言:廣東話 費用:憑展覽中心門票參與 備註:時間以現場為準 |